学校からのお知らせ

【2025年10月30日】1年人権教室

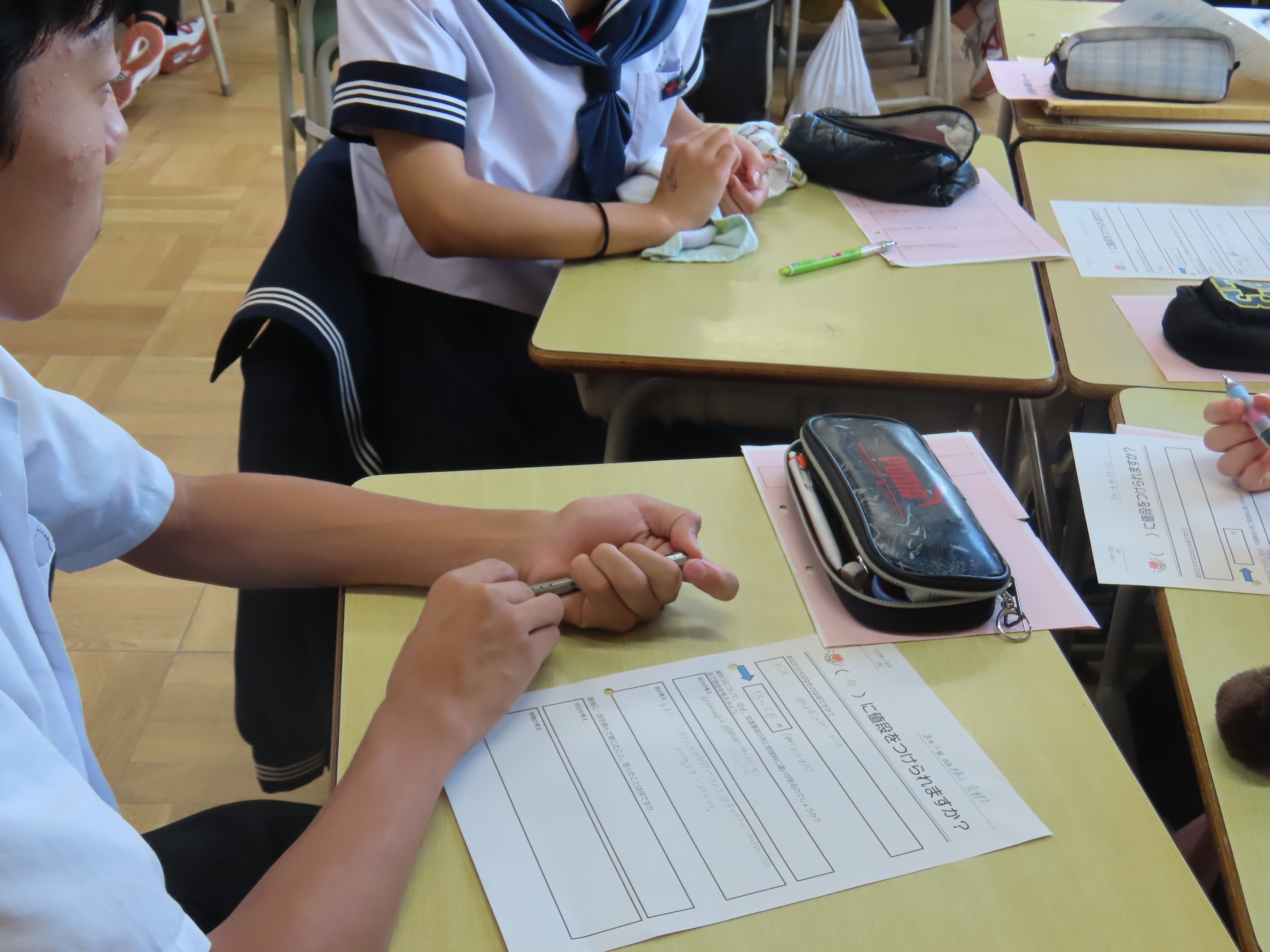

10月31日(木)の5・6校時を使い、6名の弁護士の先生方をお招きして、1年生人権教室が開かれました。人と関わるときに大切なこと、いじめは人権侵害であること、他人事だと思っている私たちにも責任があること、自分にできることは何か考えること・・・。誰もが当たり前に温かく幸せな気持ちで過ごすために大切なことを教えていただきました。後半にはよく知るキャラクターになぞらえてお話をしていただき、わかりやすく学ぶことができました。

一人ひとりの力で、居心地の良い学級・学校をつくっていきたいですね。

【2025年10月24日】教育実習終了

9月末から約3週間、本校の卒業生である原梨美先生が教育実習を行い、10月22日に最終日を迎えられました。いつも穏やかなほほえみをたたえた原先生に、助けられた人もたくさんいたのではないでしょうか。原先生からは、「わからないことで不安になる時も、皆さんの明るい挨拶に元気をもらっていました。これからもその元気さと明るさを大切にしながら、勉強や部活などで、互いに高め合ってください。全力で取り組む皆さんを、これからも応援しています。」というメッセージをいただきました。

原先生も大学に戻られ、先生になるための勉強に、より一層励むとおっしゃっていました。次に会うときに、お互いに成長した姿を見せ合えるように頑張っていきましょう。

【2025年10月22日】お弁当の日

10月20日(月)は「お弁当の日」として、生徒も先生方も自分のスタイルに合ったお弁当作りに挑戦しました。食生活や健康について関心を持つこと、献立作りを通して家族への感謝の気持ちを持つこと、SDG’sについて考え実践できるようにすることなどを目的として、食育の観点から、ここ数年進めている取り組みです。家庭科の授業を通してチャレンジ1~5、レベルアップ+と、自分に合った挑戦をしました。当日は力作を写真に撮り、お互いの学び合いにつながげていきました。楽しそうに、少し恥ずかしそうにお弁当を披露したり、おいしそうに食べたりする姿に、心が温かくなりました。先生方も「今日は5時起きでした」と、お弁当作りに挑戦していました。

当たり前のように食べている食事・給食が、こんなにも多くのことが考えられ、自分の栄養になっているのだということを、深く考えられたのではないでしょうか。

【2025年10月20日】認証式・表彰披露

10月17日(金)、後期学級役員の認証式が行われました。学年のスタートからここまでをリードしてくれた前期役員たちから引き継ぎ、今年度の締めくくりまでを引っ張っていくメンバーが認証されました。学年主任の先生方の呼名に、一人一人が気持ちのこもった返事を返していました。やる気をもって臨むリーダーさんたちに大きな拍手が送られていました。リーダーの気持ちに全員が応えていく自治活動が、発展していくことを期待しています。

続けて行われた表彰披露では、3年生から引き継いだ部活動での1・2年生の活躍が披露されました。団体でも個人でも技と心を磨き、さらに力をつけていくことを、先輩方も応援しています。

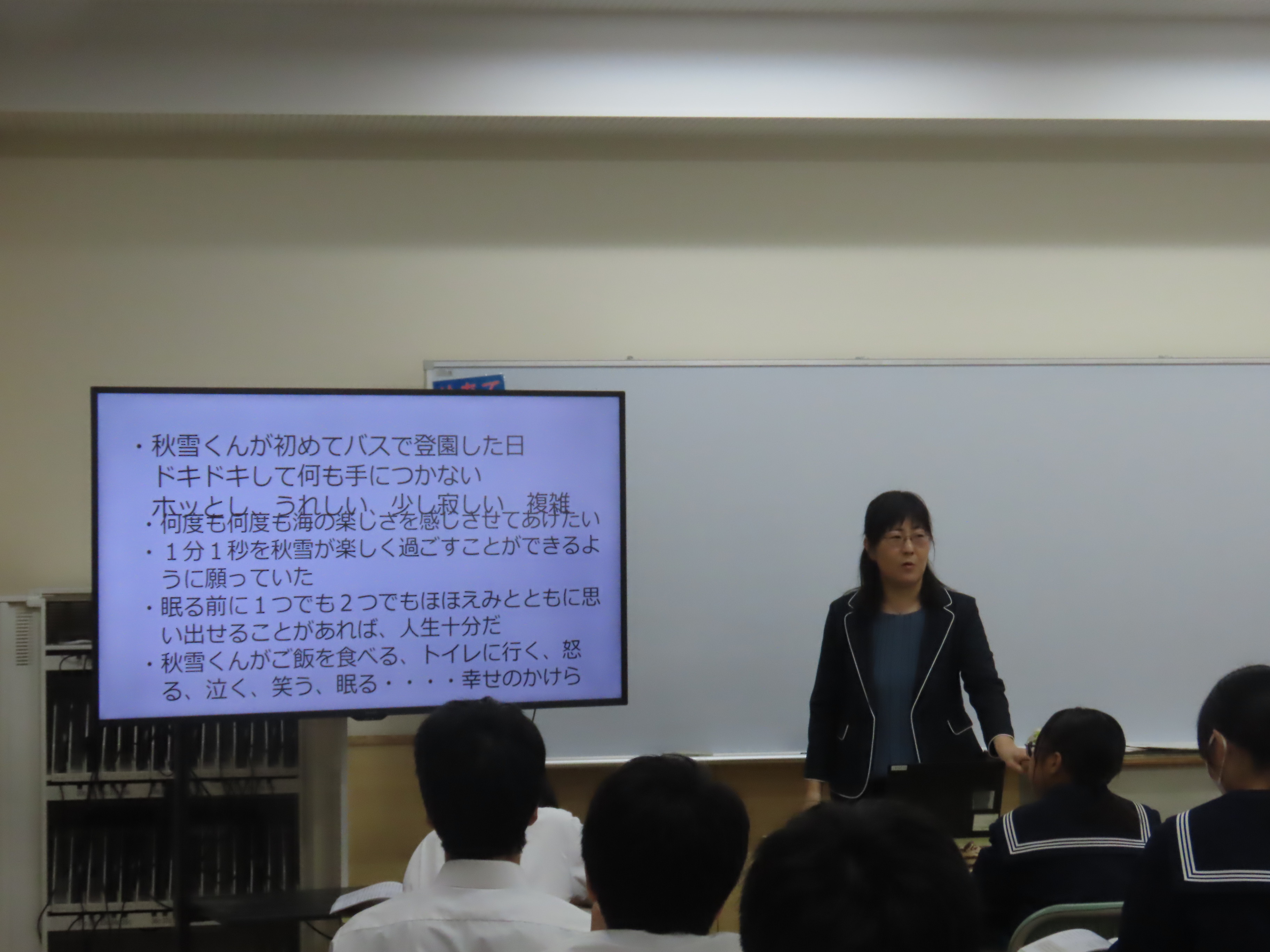

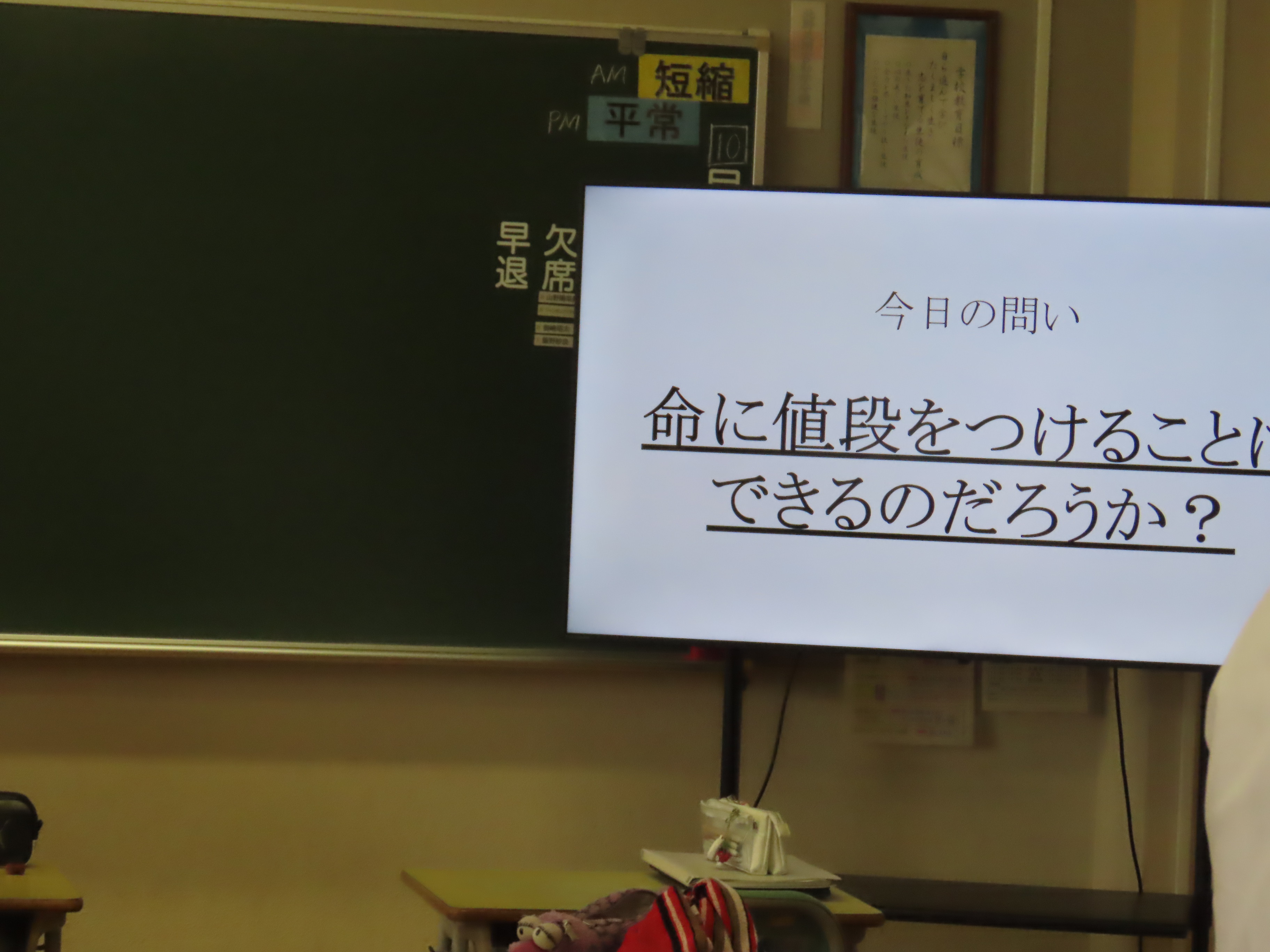

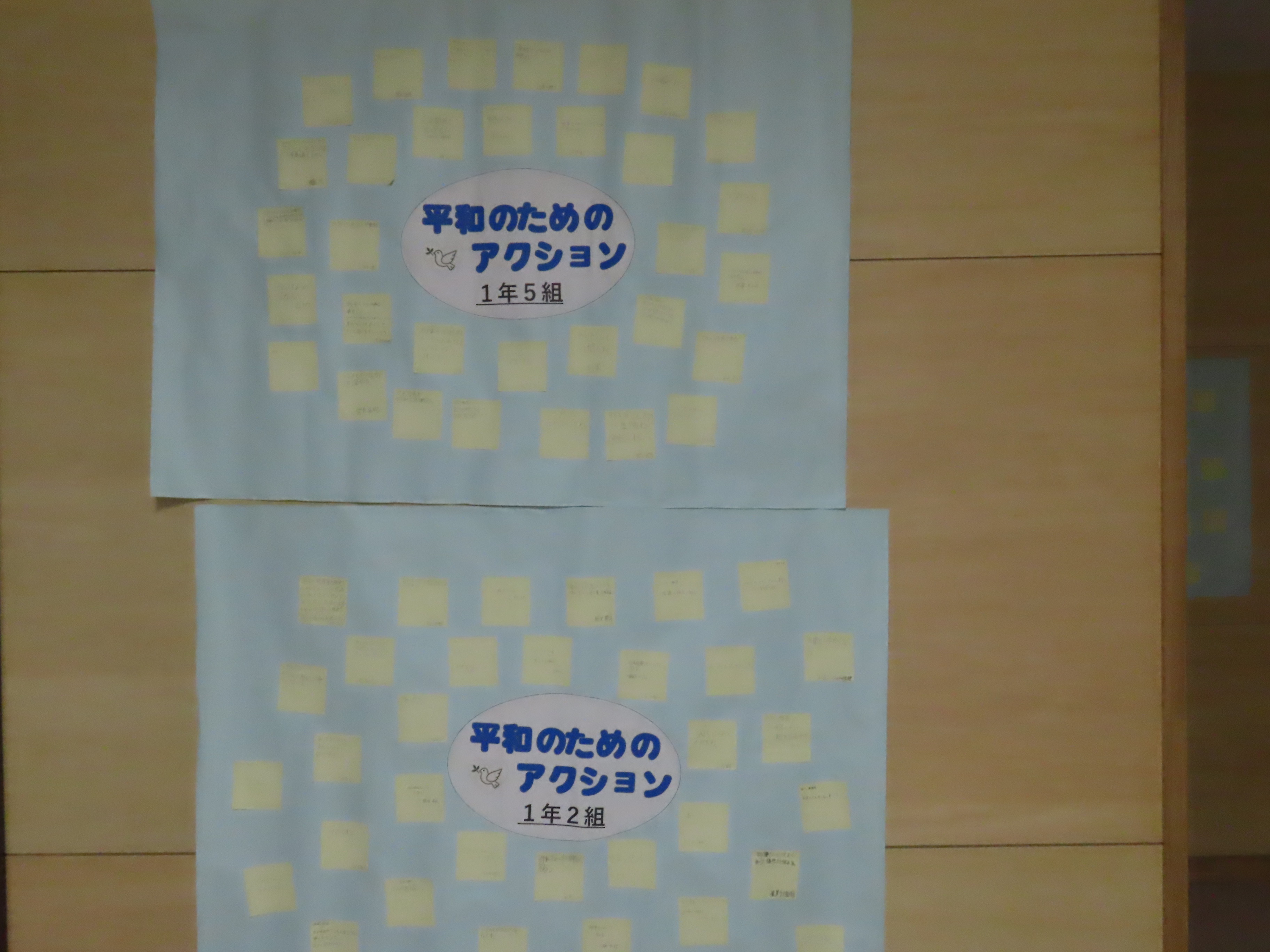

【2025年10月17日】道徳公開事業

10月15日(水)、「いのち」をテーマに道徳公開授業参観が行われました。1年生は「限りある命を生きる」、2年生は「精いっぱい生きる」、3年生は「生命に値段をつけることができるか」という主題のもと、命の重さや大切にするとはどういうことかについて、全員で学びました。普段はあまり深く考えないテーマに、仲間と一緒に向き合いました。授業後には『戦後80年:戦時下の子どもたち いのちと向き合う1時間』という演題で、加古紗都子さんによる講演会が行われました。「少年兵士」という聞き慣れない言葉から、自分たちと変わらない年代の少年たちが、否応なく戦場に駆り立てられ、自由を奪われたり命を落としたりするという現状を知ることになりました。終盤には、自分事として考えられるように、「平和のために自分ができること」を考え、一人ひとりが付箋に書きました。

限りある命とどう向き合い、どう生きるか。押原中学校全員で深く学ぶ1日となりました。

【2025年10月02日】新人戦壮行会

10月1日(水)、新人戦壮行会が開かれました。1・2年生は3年生からチームを引き継ぎ、毎日部活動に一生懸命励んでいます。

昨日は、新部長さんからの力強い決意表明とともに、部員全員の大きな声で、新チームの意気込みを発表していました。聞いている観客が自然に応援したくなる各部の姿でした。全校応援は、団長からの「3年生は今まで応援してもらった感謝を込めて」という言葉のもとに、お互いを鼓舞する温かい応援となりました。今週末から次々に行われる試合。校長先生の言葉にもあったように「押原中の良さ(さわやかさ)を見せつけて」来てください。各部の活躍を祈っています。

【2025年09月22日】若麦祭2日目

9月19日(金)には、文化の部と閉祭式が行われました。文化の部は各学年の合唱発表・自然科学部、ロボコン部の発表・吹奏楽部の発表・全校合唱と、盛だくだんの内容でした。

1年生の学年合唱に始まった発表は、どの学年もクラスも、とても素晴らしいものでした。担任の先生・学年の先生・音楽の先生・講師の落合先生のご指導をいただき、精一杯頑張ってきた姿が見えました。聴く人の心に響く合唱がとても印象的でした。自然科学部とロボコン部は、実験や演劇をまじえて普段の活動を紹介し、会場を沸かせていました。吹奏楽部は西関東コンクールに出場した腕前を披露し、また、先生方と一緒に会場を盛り上げるパフォーマンスを行いました。最後は生徒の手で創った全校合唱「TRYANGLE」です。会場いっぱいに響き渡る歌声は圧巻でした。

閉祭式はダンス部のパフォーマンスから始まり、生徒会本部の演劇では、「影の部分」に打ち勝った生徒の力が、若麦祭を成功させたと伝えていました。温かい拍手に包まれ、若麦祭2日間は大成功のうちに幕を閉じました。

【2025年09月22日】若麦祭1日目

9月18日(木)、第61回若麦祭がスタートしました。1日目は開祭式と体育の部。生徒会本部が1学期から練り上げてきた企画を、全校生徒で花開かせる時です。開祭式では生徒会本部の「光と影」をテーマにしたメッセージ性の高い劇に刺激を受け、全校生徒が一体となって1日がスタートしました。

体育の部は全校長縄跳びからスタートです。練習してきた成果をいかし、どのクラスも懸命に跳び続けました。学年種目・縦割り種目と競い合いました。午後の部スタートの押中ソーランは、全校の気持ちを一つにしてすばらしい演舞となりました。途中、雨が心配されましたが、無事に全種目を行うことができました。生徒たちは清々しい表情で、1日目を終えました。

尚、当日はテレビ東京の取材も入りました。9月29日(月)15:40~16:54に、昭和町を紹介する中の一コマとして放映されます。ぜひご覧ください。

【2025年09月17日】明日から若麦祭

明日から第61回若麦祭が開催されます。感染症拡大防止や取り組み時間の確保、天気等様々な関係で日程が日々変更になり、大変な2週間だったと思います。それでも生徒会本部を中心に、3年生の最後にかける思いに触発されて、全校が「素晴らしい若麦祭にしよう」と前を向いて今日まで来ました。明日18日は開祭式・体育の部、明後日19日は文化の部・閉祭式を行います。押原中生徒と先生方全員で創り上げた若麦祭を、ぜひ楽しみにしてください。

【2025年09月09日】落合先生のご指導

9月に入り、若麦祭の取り組みが本格的になってきました。各学年、合唱練習にも力を入れています。そんな私たちに力を貸そうと、落合節子先生が合唱指導に来てくださいました。何年も前から本校のために合唱指導をしてくださっている先生です。とてもパワフルに、そして言葉を、つながりを大切に、生徒たちの良さもとても褒めてくださる先生です。

最初は自信がなさそうだった1年生も、2度のご指導をいただき、1年生らしいさわやかな「あさがお」が創られてきています。2年生は、言葉の意味に合った音量と、つながりを大切にすることをご指導いただき、お互いが共鳴しあう「響きあういのち」になってきました。声質が変わってきた3年生は、4パートそれぞれの役割を意識して工夫してつくることと、お互いを聴きあい、言葉を大切にすること、歌詞の意味を理解しながらのびやかに歌うことをご指導いただいて、素敵な「あなたへ」になってきました。

落合先生には、学園祭当日にもご指導いただきます。あと数日の取り組みの中で、先生の教えをいかして各学年とも頑張りましょう。

【2025年09月05日】9月6日(土)早朝作業について

明日行われる予定でした早朝作業ですが、台風の影響により、グランド状況が悪いため、中止といたします。

参加を予定してくださっていた皆様には、ご迷惑をおかけしますが、またのご協力をよろしくお願いいたします。

【2025年09月01日】地区別協働防災訓練

8月31日(日)、地区別協働防災訓練が行われ、各地区の防災訓練に押原中学生も地域住民の一員として参加しました。自宅から一次避難・二次避難をし、地区の方々と共に「有事の際に何ができるか」を、身をもって体験しました。放水訓練や炊き出し体験、心肺蘇生法を学ぶなど、たくさんのメニューに参加しました。1学期から、消防団の方々にもご指導をいただきながら取り組んだ、2年生のDIGの発表も行われました。各地区についての防災知識を、地区の方々に共有していただく貴重な機会となりました。

災害が起きた際には中学生は即戦力になります。今回の経験をしかし、自助・共助に取り組んでいきたいと思います。

【2025年08月29日】2学期始業式

8月28日(木)、2学期の始業式が行われました。35日間の夏休みを終え、全校生徒が体育館に集いました。各学年の代表から2学期に向けての決意が発表されました。

1年生からは「部活動の県総体で、目標に向かって最後までやり抜くことの格好良さを学んだ。試合が終わるその瞬間まで声を張り上げてみんなを鼓舞する先輩を見て、僕もあんなふうになりたいと憧れた。初めての若麦祭はうまくいかないこともあると思うが、先輩たちをお手本にして、最高の仲間を目指したい。仲間と取り組む楽しさ・あきらめない心を大切に、2学期も頑張っていきたい。」

2年生からは「1学期は取り組みにより〝挨拶″の評価がよくなったり、昨年度よりも呼びかけが増えたりと成果があった。しかし課題もあるので、2学期は『仲間の思いや声に応える思いやりをもち、正しい楽しさを大切にする』ことを目指す。1人が変わればクラスが変わり、クラスが変われば学年が変わる。それが学年目標〝7緑″につながる。若麦祭では2学年の良さを存分に発揮したい。」

3年生からは「この夏は部活動と勉強に全力を注いだ。中でも勉強に力を入れた。塾などで仲間の頑張りを見て、モチベーションがあがった。個人戦だと思っていた受験が団体戦のようだと感じた。最後の若麦祭は、練習期間で全員が一つになることが大切だ。声を掛け合い、完全燃焼できるよう頑張ろう。学年目標にあるように未来を先読みし、今やるべきことに全力で取り組み、赤学年全体でこの団体戦(受験・若麦祭)を乗り切っていこう。」

生徒会本部からは「部活動が1・2年生に引き継がれる。困ったら3年生に頼りつつ自分たちの部活動を作ってほしい。若麦祭に向けて、生徒会本部は全員が楽しめるよう準備を重ねている。しかし、実際に打ち上げるのは全校生徒なので、当日に向け、全力でスタートをきろう。若麦祭が終わると次期生徒会本部を決める選挙が行われる。学校のために行動することは大きな経験になる。頑張ってほしい」

それぞれの思いに応え、今学期も全校一丸となって進んでいきましょう。

【2025年08月25日】指導者向け講習会

8月22日(金)に、ヴァンフォーレ甲府 フィットネス・ダイレクターである 谷 真一郎さんをお招きして、部活動指導者向け講習会が行われました。長年にわたる選手・ダイレクターとしての経験から行き着いたのは、「躍動感のあるプレー」であると話していただきました。疲労とパフォーマンスとの関係性や、データの集め方、選手との関わり方についても教えていただきました。学校現場としては大きな課題でもある「チーム作り」についても言及していただき、この先の部活動運営につながるものとなりました。日常的に抱えている悩み事にも、私たちが前を向いていけるようなアドバイスをいただきました。

後半は、体を上手に動かせるように、ラダーを使った実践講習をしていただきました。難しい動きではなく、簡単な動きの繰り返しが、自由に動ける基礎となることを教えていただきました。理論やデータに基づいたとても分かりやすいお話は、大変勉強になりました。この学びをいかしながら、日々頑張っていきたいと思います。

【2025年07月23日】1学期終業式

7月23日、令和7年度1学期の終業式が行われました。各学年の代表から振り返りの話があり、今学期のまとめとなりました。

1年生からは「宿泊学習で自分の役割を果たすことの大切さを学んだ。日常の課題克服のために黙想の質を上げ、休み時間を穏やかに過ごすことから始めた。2学期は若麦祭を通し、最高の仲間を目指し続けたい」というコメントが。2年生からは「ふるさと探訪では、自分の目で見て確かめることで普段見られないような山梨の魅力を学んだ。アドベンチャーゲームで仲間との絆を深め、防災学習はDIGにつながった。夏休みに心と体を整え、2学期を全員笑顔で迎えたい。」というコメントが。3年生からは「自主性をキーワードに『想到』という学年目標を掲げた。自分で考え、受検を意識し、給食準備を通して周りの状況を知るという事に取り組んだ。部活動では沢山の思いを仲間と共有してきたからこそ、その経験をぶつける今がある。学年全員で応援し合おう。」というコメントがありました。

自分と周りの人たちを大切にして、本当の意味で楽しい夏休みを過ごしてください。

【2025年07月18日】薬物・ネット依存防止教室

16日(水)に、南甲府警察署少年対策官の島口様を講師にお迎えして、「薬物・ネット依存防止教室」が行われました。身近にあるSNSや薬物の問題点を分かりやすく、熱を込めてお話しいただきました。SNSの向こう側にいる人をむやみに信じてはいけないこと、その人と会うことは、命をかける事と同じであること、闇バイトは思うより近くにあること、ゲーム障害・ネット依存といわれる人たちは中学生の4人に1人の割合に上る、立派な病気であることなどを教えていただきました。また、「覚醒剤は毒で大麻は安全」というまことしやかな嘘を信じてはいけないこと、市販薬でも飲み過ぎることで害になる事もお話しいただきました。実際の事件を知っている方ならではのお話に、身も凍る思いになりました。「生きていれば苦しく辛いこともある。けれどそれはよりよく生きようと、一生懸命に生きている証だ。困ったら薬やSNSに逃げ場を求めずに、身近な家族、友達、先生や大人を頼っていいんだよ。」と締めくくって下さいました。今を生きる私たちの胸に、深く刻み込んでおきたいお話でした。

【2025年07月17日】DIGの取り組み

本校2年生は災害図上訓練となるDIGに取り組んでいます。自分の住む地域の危険箇所を知り、予測できる危険を回避していくためにも大切な訓練です。自分の身近な地域なので、現実味を帯びた学習となっています。

15日(火)には学校運営協議会の一員でもある塩澤様と町の担当者である海野様に来ていただき、お話を伺ったり、取り組みの様子を見ていただいたりしました。生徒たちは作成した地図を提出し、各地区の消防団の方々に見ていただいています。それぞれの地区ごとにアドバイスをいただき、より一層現実味のある地図を完成させて、8月31日の地域協働防災訓練の場で発表させていただきます。